Protection juridique des majeurs

Le service de protection des majeurs

L’ATMP du Rhône a un service de protection juridique des majeurs (SPJM) agréé par les autorités administratives et judiciaires. Ce service existe depuis la création de l’ATMP du Rhône en 1970.

Il intervient sur décision de justice sur l’ensemble du territoire du Rhône pour exercer des mesures de protection de personnes majeures.

En savoir plus

L’équipe est composée de délégués mandataires et d’assistants de délégué encadrés par quatre chefs de services répartis sur les trois antennes sous la responsabilité de la directrice générale.

Le service de protection juridique des majeurs est chargé de la mise en œuvre des mesures qui lui sont confiées par les juges des contentieux de la protection.

Le SPJM voit son action encadrée par plusieurs grands textes :

- la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

- la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

- la Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Le service est guidé par les valeurs et principes d’action rappelés dans son projet de service : humanisme, respect, protection, action tournée vers l’intérêt exclusif du majeur, autonomie, pouvoir d’agir, bientraitance, solidarité et entraide.

Le SPJM se trouve à la croisée des champs économique, social et juridique. Sur le plan du droit, les approches sont différenciées en fonction des mesures : assistance et conseil pour une curatelle et représentation pour une tutelle.

Cependant, quelle que soit la mesure de protection juridique, le service réalise un accompagnement de la personne, co-construit, personnalisé et adapté à ses besoins. Cela est rendu possible par la création d’une véritable relation, lien de confiance.

Le délégué mandataire et l’assistant en charge du dossier interviennent dans deux domaines :

– le suivi de la personne

– le suivi de ses biens

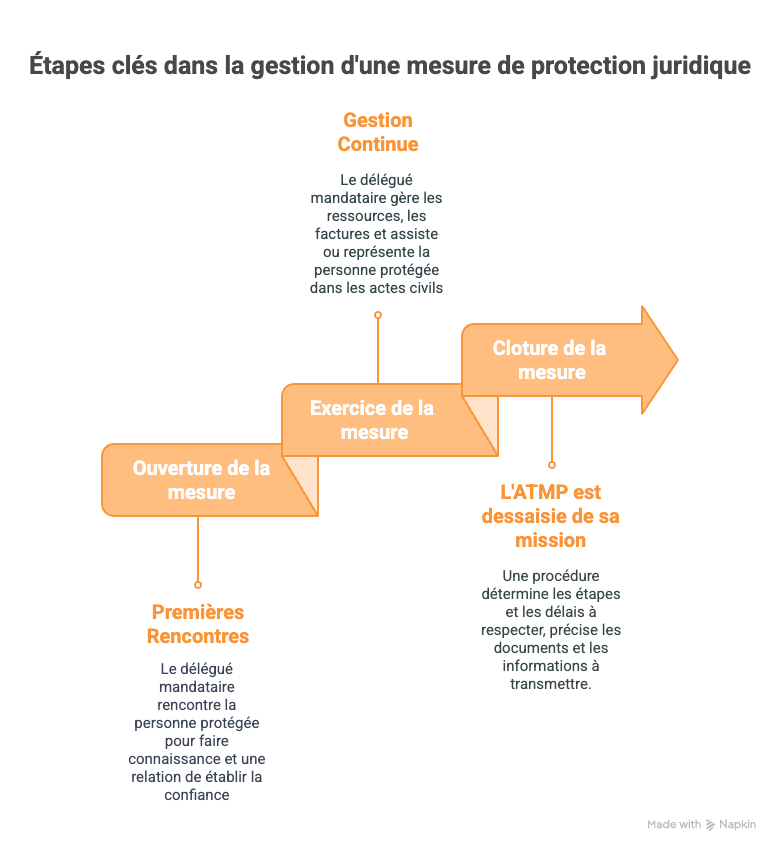

Les différentes étapes de la mesure de protection

Ouverture de la mesure

L’ouverture d’une mesure de protection juridique peut être contraignante pour l’usager. C’est

pourquoi, l’approche de la personne, la compréhension de sa situation et de son identité sont

fondamentales pour enclencher la mesure. Il semble indispensable de s’adapter à chaque

particularité pour créer une relation de confiance et un cadre propice à la participation de la

personne protégée à sa mesure.

Le dossier de la personne protégée est attribué en principe à un délégué mandataire en fonction du

lieu d’hébergement de la personne, (critère de sectorisation) afin de favoriser la proximité entre le professionnel et la personne accompagnée.

Le jugement fixe le cadre de notre intervention. La consultation du dossier au tribunal, qui permet

notamment de connaître les coordonnées de la personne à l’initiative de la demande de protection

et les motivations de cette demande, constitue une étape incontournable à l’accompagnement en

toute connaissance de cause.

Le service s’est fixé comme objectif la réalisation de plusieurs rencontres avec la personne protégée

dans les 6 premiers mois de l’ouverture de la mesure, et au moins une dans les 45 premiers jours. Tout

ceci, en fonction de la situation et de l’accord de la personne protégée.

Exercice de la mesure

Le délégué mandataire et l’assistante sur le dossier assurent alors la gestion des ressources, le règlement des factures, établissent les droits de la personne, assistent ou représentent le majeur dans les actes de la vie civile…

Pour ce faire, le délégué mandataire intervient dans le cadre de visites à domicile ou en établissement et dans le cadre de permanences.

Fin de la mesure

• Le décès de l’usager, l’amélioration de ses facultés (mainlevée), son transfert dans un autre

département, la prise en charge de sa mesure par sa famille ou un autre tuteur sont autant de

motifs pouvant mettre un terme à la mesure de protection au sein de notre service. L’ATMP est dessaisie de sa mission. Selon les hypothèses, on parle de clôture, de mainlevée, de transfert et de décharge.

Une procédure détermine les étapes et les délais à respecter, précise les documents et les informations à transmettre. En fonction des situations, les éléments seront communiqués à un nouveau MJPM, au majeur ou au notaire chargé du règlement de la succession.

Nous veillons à la continuité des actions que nous avons engagées (recherches dans les

archives, liens avec la famille, lien avec le nouveau MJPM, l’usager en cas de main levée, ou le

notaire). La charge de travail du délégué mandataire peut s’étendre encore sur 3 à 6 mois

(succession vacante) après la clôture de la mesure.

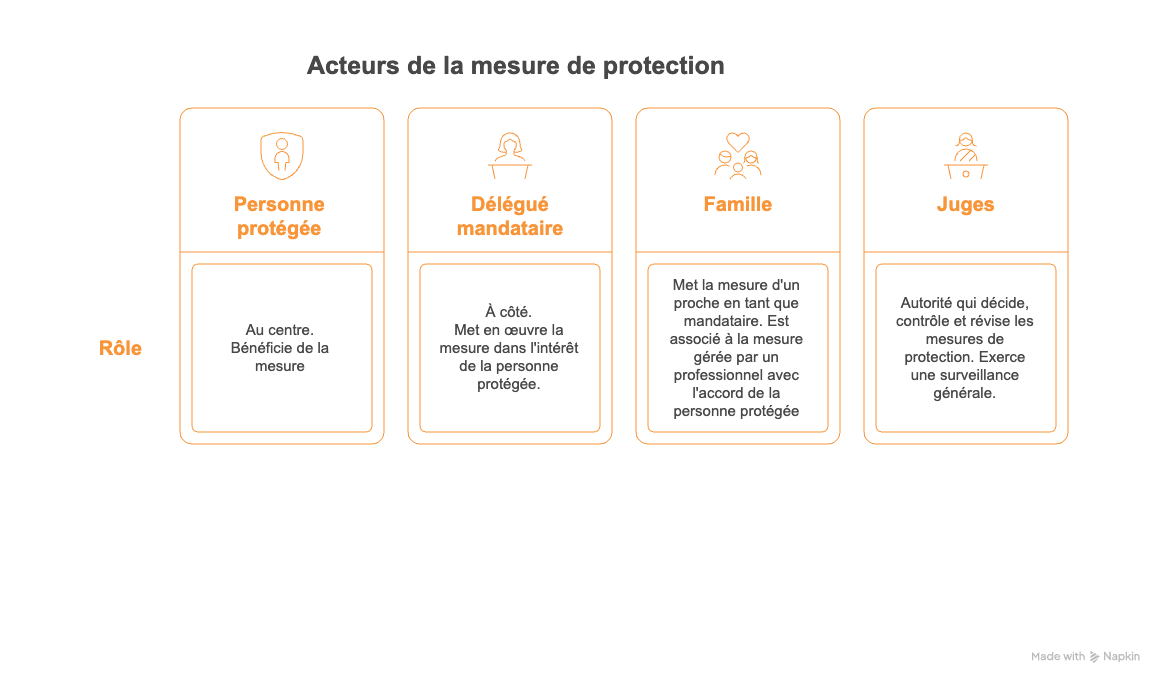

Les différents acteurs de la mesure de protection

En savoir plus

La personne protégée est au cœur du dispositif.

Elle est associée autant que possible à l’exercice de la mesure.

Lors de l’ouverture du dossier, plusieurs rendez-vous sont nécessaires. Différents documents sont remis à la personne bénéficiant d’une mesure de protection : document individuel de protection du majeur, notice d’information, règlement de fonctionnement, charte des droits et libertés, mandats RGPD…

En cours d’exercice, le délégué mandataire s’engage à rencontrer le plus souvent possible la personne protégée. Même dans un régime de tutelle, son avis est systématiquement recherché.

Également, afin d’associer la personne protégée à la participation au fonctionnement de la mesure, des enquêtes de satisfaction sont menées.

Le délégué mandataire. La réforme a permis de créer une véritable profession qui regroupe les services, les préposés d’établissements, les mandataires privés. Ces professionnels sont inscrits sur une liste et prêtent serment. Pour cela, le délégué mandataire doit présenter certaines garanties dont l’obtention du certificat national de compétences.

Le délégué mandataire a pour objectif de protéger la personne dans ses biens et dans sa personne.

Il travaille en réseau afin de permettre une prise en considération globale de la situation de la personne protégée.

La famille. La famille est associée uniquement si la personne protégée le souhaite.

Les juges. Le juge des contentieux de la protection (anciennement nommé « juge des tutelles ») exerce une surveillance générale sur les mesures de protection. Il la décide ; il la contrôle lors de l’examen des inventaires de patrimoine, des requêtes, des compte rendus de gestion ; il la révise périodiquement.

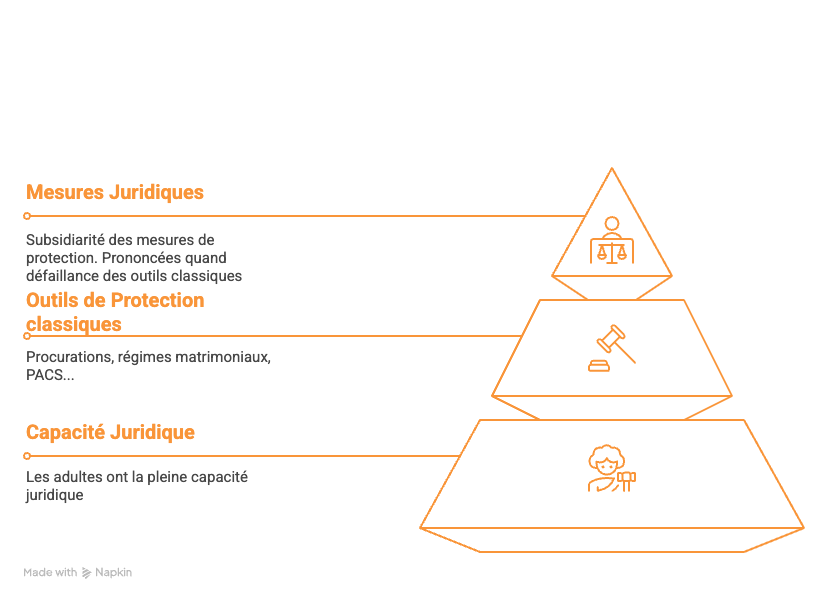

Pourquoi protéger une personne majeure ?

Le principe : la capacité.

Toute personne majeure dispose de la pleine capacité c’est-à-dire est apte à passer les actes de la vie civile.

Le besoin de protection :

Cependant, certaines personnes doivent être protégées :

- La protection d’un personne peut être assurée hors mesure de protection juridique grâce à des outils classiques tels que les procurations, les régimes matrimoniaux , le PACS…

- Si ces outils sont insuffisants, une mesure de protection juridique peut être mise en place : tel est le sens du principe de subsidiarité.

En savoir plus

La mesure suppose cependant qu’une altération des facultés mentales ou des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté soit médicalement constatée (article 425 du code civil). La mesure doit donc être nécessaire du fait d’un handicap « mental », d’un handicap « physique », de handicaps « pluriels », d’une dépendance due au grand âge, d’une conduite addictive… Les mesures pour prodigalité, intempérance et oisiveté ont disparu avec la réforme de la protection juridique des majeurs. Les personnes rencontrant des difficultés sociales ou économiques sont prises en charge par des dispositifs d’accompagnements adaptés (MASP et SAVS).

Comment protéger un majeur ?

En savoir plus

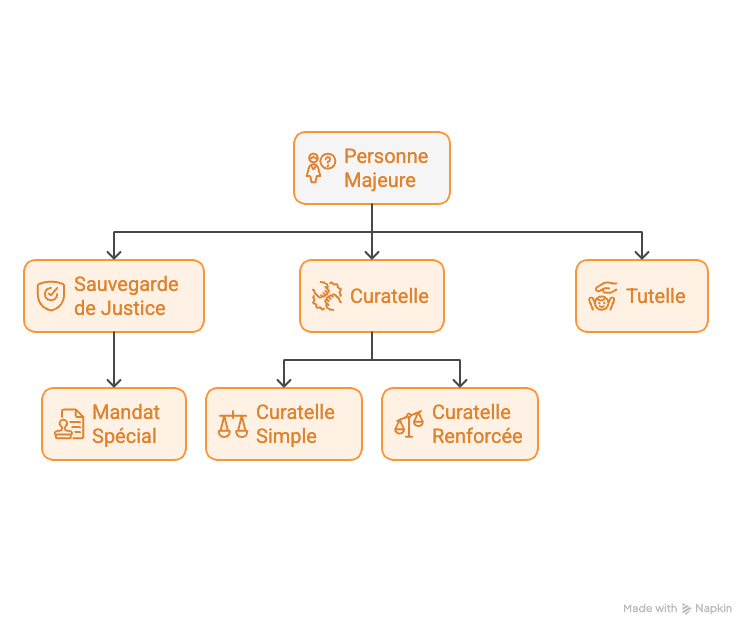

La mesure doit être proportionnelle à l’altération des facultés de la personne. Les principales mesures sont :

• la sauvegarde de justice avec mandat spécial : c’est une mesure de protection de la personne majeure qui a besoin d’être protégée de manière temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés. La sauvegarde peut être décidée pour la durée de l’instance, c’est-à-dire en attendant qu’une mesure plus lourde soit mise en place. La personne protégée ne peut plus passer les actes pour lesquels le mandataire est désigné.

• La curatelle : elle est ouverte lorsqu’une personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

La curatelle peut être simple : la personne protégée accomplit seule les actes conservatoires et d’administration, mais doit être assisté du curateur pour les actes de disposition. Elle gère seule son compte courant, mais le curateur contrôle les actes relatifs aux comptes de placement.

La curatelle peut être renforcée : comme dans la curatelle simple, la personne protégée accomplit seule les actes conservatoires et d’administration, mais doit être assistée du curateur pour les actes de disposition. En ce qui concerne les comptes, le curateur gère seul les revenus : il les perçoit et règle les factures. L’excédent est laissé à la disposition de la personne protégée. Le juge peut aménager la mesure de curatelle en énumérant certains actes que la personne protégée peut passer seule ou inversement certains actes pour lesquels le concours du curateur est nécessaire.

• La tutelle : Elle est ouverte lorsqu’une personne, dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile. Pour les actes conservatoires et d’administration, le tuteur agit seul. En revanche, une autorisation du juge des tutelles est nécessaire pour les actes de disposition.

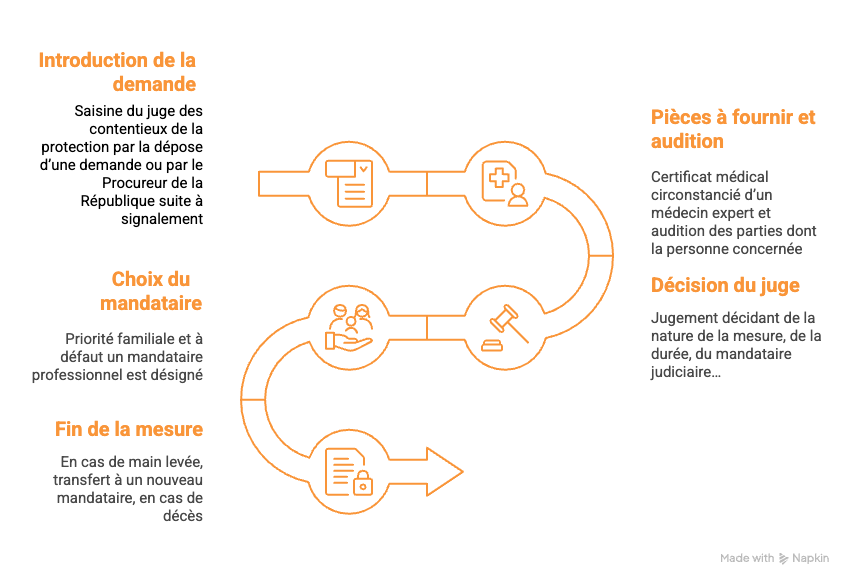

Quelle est la procédure de protection des majeurs ?

En savoir plus

La procédure commence par une demande de mise sous protection auprès du juge des contentieux de la protection par la personne qu’il y a lieu de protéger, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

Toute autre personne peut faire un signalement auprès du procureur de la République qui juge de l’opportunité de transmettre la requête au juge. Avec la réforme, le juge des contentieux de la protection ne peut plus se saisir d’office pour l’ouverture d’une mesure.

La demande doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur liste auprès du procureur de la République.

Par principe, la personne à protéger est auditionnée ainsi que le requérant.

Puis le juge statue sur la demande dans un délai maximal d’un an.

Le juge prend sa décision et met en place une mesure.

Un recours peut être formé devant la Cour d’appel contre la décision rendue par le juge des contentieux de la protection.

La mesure est mentionnée au Répertoire civil et sur l’acte de naissance du majeur.

Le juge décide s’il y a lieu de mettre en place une mesure, choisit le type de mesure, sa durée, ses modalités.

Par principe, la mesure est confiée à la famille ou à un proche. La priorité familiale est inscrite dans la loi.

A défaut, le juge la confie à un professionnel. La personne protégée participe alors au financement de sa mesure de protection en fonction de ses ressources. L’Etat finance les mesures de protection par le versement d’une dotation globale de fonctionnement au service.

La mesure prend fin en cas de mainlevée (retour à la pleine capacité juridique), de décès, de transfert (la mesure existe toujours mais est confiée à un autre tuteur ou curateur).